お役立ち情報

オフィスレイアウトは重要!基本の7パターンと成功させるコツを解説

2025.07.23

オフィスレイアウトは、従業員の働きやすさに直結する重要な要素です。業務内容や勤務スタイルに応じてオフィスレイアウトを最適化することが大切ですが、どのようなレイアウトにすれば良いか分からないという方もいるでしょう。本記事では、オフィスレイアウトの配置パターンや成功させるためのポイントなどを網羅的に解説します。

目次

オフィスレイアウトの重要性

オフィスレイアウトは、業務効率や社内のコミュニケーションに大きく影響します。働きやすいオフィスにするためには、自社の働き方や業務内容に合った配置であることが重要です。たとえば、部署間の連携やチームでの確認作業が必要な場合、コミュニケーションを取りづらい配置では業務効率や生産性の低下を招く可能性があります。

現状のオフィスレイアウトに課題があるなら、レイアウト改善が必要です。改善することで、業務効率や生産性の向上、従業員満足度の向上などのメリットが期待できます。

オフィスレイアウトの主な配置パターン

オフィスレイアウトにはさまざまなパターンがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。そのため、自社の働き方や業務内容などに合わせて最適なレイアウトを選ぶことが大切です。ここでは、オフィスレイアウトの主な配置パターンを7つ紹介します。

対向型レイアウト

対向型レイアウトは、同じ部署やチームのメンバーと向き合う形でデスクを配置するレイアウトです。部署内でのコミュニケーションが図りやすいため、同じ部署やチームでの業務に適しています。省スペースで運用でき、増員にも対応しやすいというメリットがある一方、個々の集中環境をつくりにくいというデメリットもあります。

背面式レイアウト

背面式レイアウトは、デスクを背中合わせに配置するレイアウトです。対面に従業員がいないため周囲の視線が気にならず、自分の業務に集中して取り組みやすいのが特徴です。振り返るとチームメンバーと向かい合わせになるのでコミュニケーションも図りやすく、集中と交流を両立しやすいというメリットがあります。ただし、他部署とのコミュニケーションが難しい点はデメリットです。

同向型レイアウト

同向型レイアウトは、デスクを同じ方向に並べて配置するレイアウトです。学校の教室をイメージすると分かりやすいでしょう。個々の業務に集中した環境をつくれるというメリットがあり、コールセンターやプログラマーといった職種に適しています。一方、部署やチームごとでの業務作業には不向きで、スペースを多く取る点はデメリットといえます。

クロス型レイアウト

クロス型レイアウトは、デスクを縦横にクロスさせて配置するレイアウトです。あえてジグザグの通路をつくることで動線の固定化を防ぎ、席が離れている人とのコミュニケーションを促進できるというメリットがあります。ただし、効率的な動線をつくりにくいため、人によってはストレスを感じてやすい点はデメリットといえるでしょうしまうかもしれません。

ブース型レイアウト

ブース型レイアウトは、デスクの間にパーテーションを設けて半個室型にするレイアウトです。フルクローズ型の個人ブース席を配置する場合もあります。主に周囲の視線や音を気にせず、高い集中力を保ちながら個々の業務に取り組めるため、クリエイターやエンジニアなどの職種に適しています。一方、コミュニケーションが取りづらい図りづらい点はデメリットです。

フリーアドレス型レイアウト

フリーアドレス型レイアウトは、固定席を設けず、空いているデスクを自由に使えるレイアウトです。隣り合う人が固定されないため、部署の垣根を越えたコミュニケーションの活性化が期待できます。ただし、どこに誰がいるかを把握しづらいので、チームでの業務には不向きです。

ABW型レイアウト

ABW(Activity Based Working)とは、働く場所や時間を自由に選べる働き方を指します。ABW型レイアウトは、オフィスや自宅、カフェなど、個々の好みに合わせて最適な環境を選べる 働く場所や時間を自由に選べるレイアウトです。オフィス内には、カウンター席や集中ブース席などさまざまなタイプのデスクが用意されていることが特徴です。業務内容や気分に合わせて働く場所を選べるため、ワークライフバランスを実現しやすい環境でく、生産性の向上も期待できます。ただし、従業員の管理がしづらい、チームの一体感が低下しやすいなどのデメリットもあります。

オフィス移転コストが80%以上の削減に成功した共通点を見てみる

オフィスレイアウトを検討する際に必要な3つの計画

オフィスレイアウトを検討する際は、デスクの配置以外にも計画に組み込むべきポイントがあります。ここでは、「ゾーニング計画」「動線計画」「基準寸法計画」の3つの計画を解説します。

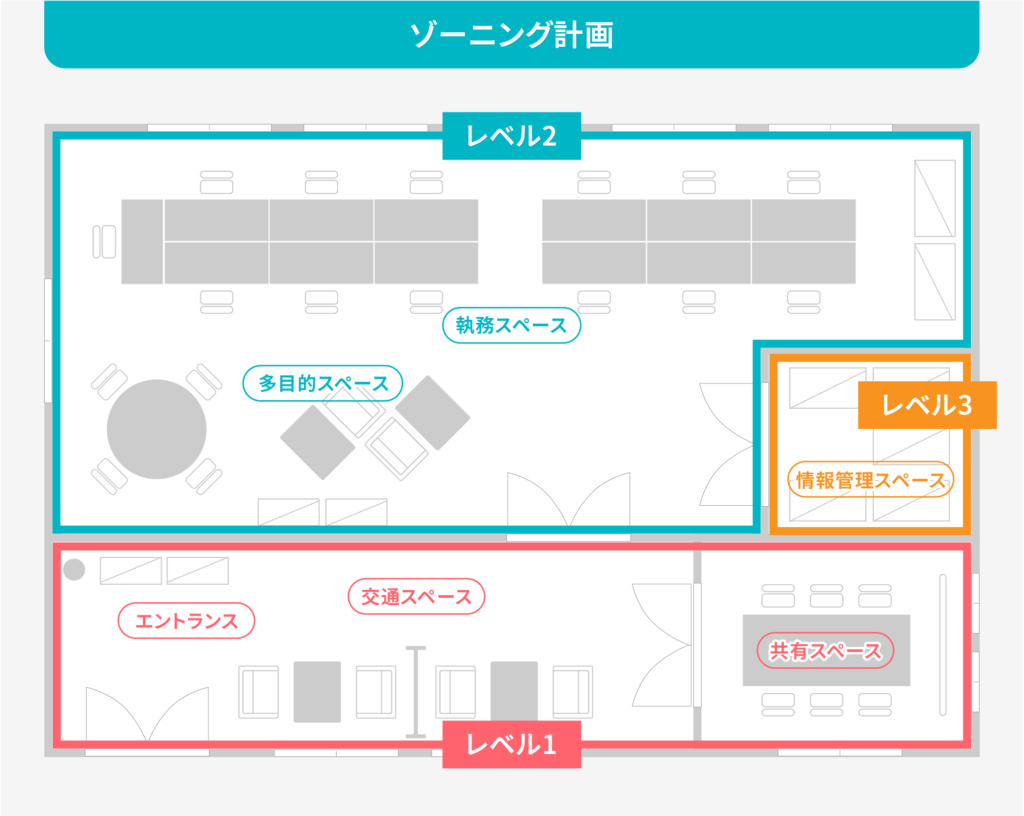

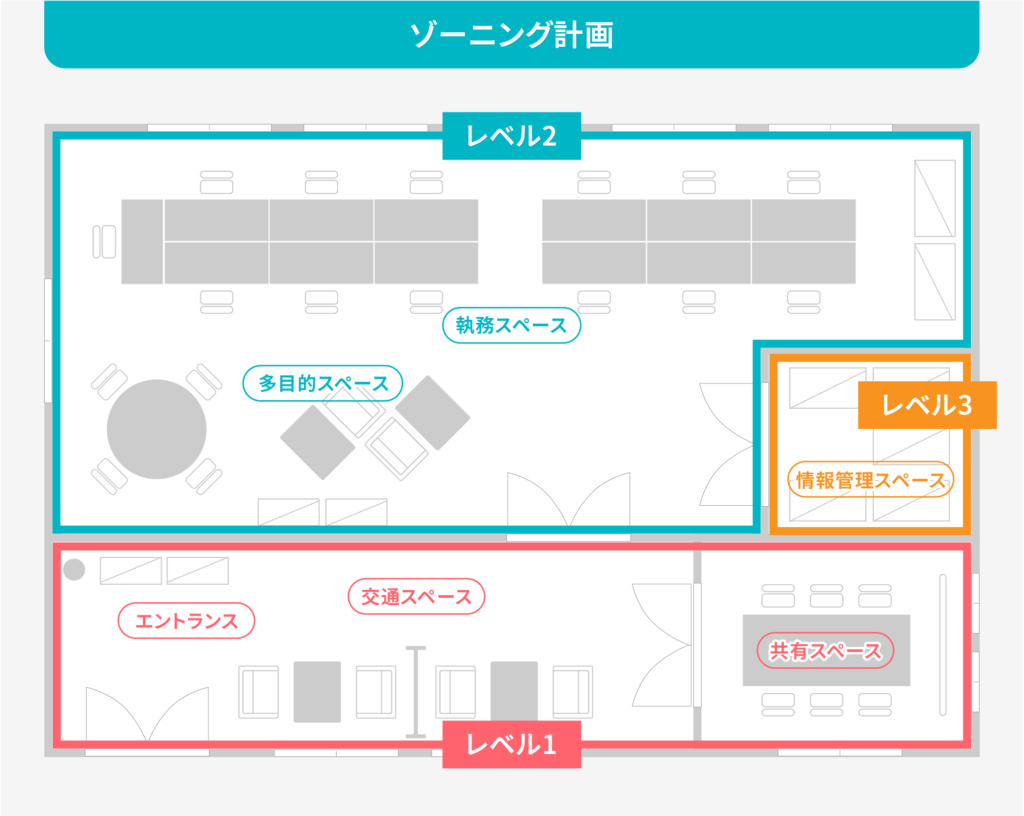

ゾーニング計画

ゾーニング計画とは、用途や機能ごとにオフィスに必要なスペースの配置を検討することです。ゾーニング計画をしっかり行わないと、無駄なスペースや機能に問題が生じる可能性があります。

まずは自社の働き方や業務内容を考慮して、必要なスペースをリストアップしましょう。次に、従業員数に応じて必要なオフィス面積を算出し、各スペースの面積配分を決めてゾーニングを行います。代表的なスペースは、以下の通りです。

・執務スペース:従業員が業務を行うスペース

・役員スペース:役員が使う専用のスペース

・共有スペース:会議室や応接室、テレカンブース

・情報管理スペース:サーバールームや機密文書の保管スペース

・多目的スペース:食堂やリフレッシュスペース、キッチンスペース、ラウンジ

・交通スペース:通路や廊下

また、ゾーニング計画を立てる際は、セキュリティレベルの設定も忘れてはいけません。オフィスには社内外を問わず多くの人が出入りすることが想定されるため、適切なセキュリティ対策が求められます。オフィス内の各スペースの用途や機能を整理し、重要度に応じてセキュリティレベルを設定しましょう。セキュリティレベルの設定例は、以下の通りです。

| レベル | エリア | 特徴 |

| レベル1 | エントランス・受付 | 来客に対応するエリア |

| レベル2 | 執務室 | 従業員や関係者のみが出入りできる業務エリア |

| レベル3 | サーバールーム・重要書類保管室 | 限られた従業員が必要時のみ出入りできるエリア |

セキュリティレベルに合わせて、入室を制限したり入退室記録を管理するツールを導入したりなど、セキュリティ対策を行うことが重要です。

役員や管理職のオフィスレイアウトについては合わせて以下の記事をご確認ください。

オフィスレイアウトで管理職の配置はどこが正解?配置パターンやコツを解説!

動線計画

動線計画とは、オフィス内で人が移動する経路を設計することです。動線は働きやすさや業務効率に影響を与えます。明確な目的をもたずに動線計画を行うと、従業員のストレスや業務効率の低下につながる可能性があります。

動線を設計する際は、ストレスなく業務や移動ができる動線になっているかを意識することが大切です。実際にその場を歩いてシミュレーションしながら設計するのも有効でしょう。なお、近年では長時間のデスクワークによる健康問題に対応するため、あえてオフィス内を回遊させる動線設計をするケースもあります。

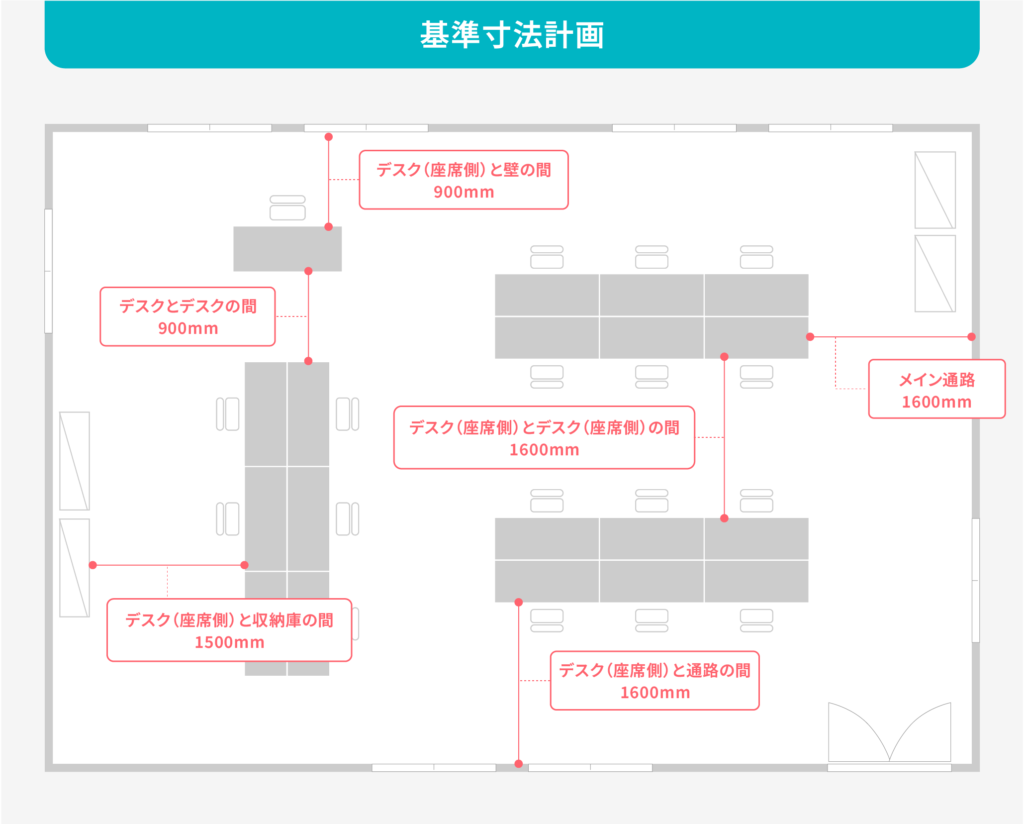

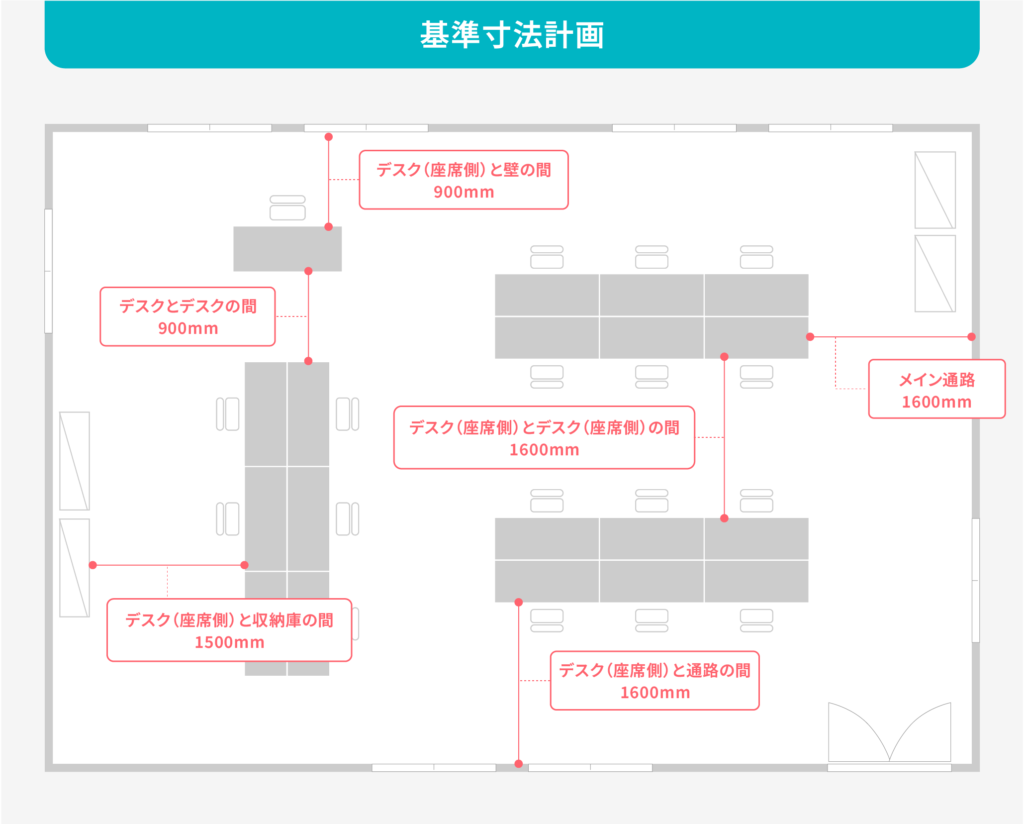

基準寸法計画

基準寸法計画とは、動線や心理的ストレスなどを考慮して、オフィス内における適正なデスク間の距離や通路幅の寸法を設計することです。適切な通路幅を確保することは、快適性や生産性の向上につながります。

一般的な基準寸法は、以下の通りです。

・メインとなる通路:1600mm

・デスクとデスクのスペース:900mm

・デスク(座席側)とデスク(座席側)のスペース:1600mm

・デスク(座席側)と通路のスペース:1600mm

・デスク(座席側)と壁のスペース:900mm

・デスク(座席側)と収納庫のスペース:1500mm

通路幅が上記の基準寸法に達していない場合、移動時や人がすれ違う際にストレスを感じたり、災害時に混乱が生じたりする可能性があります。快適かつ安全なオフィスづくりのためにも、スペースをしっかり確保しましょう。

オフィスレイアウトを成功させるためのポイント

オフィスレイアウトを最適化するには、さまざまなポイントを意識することが大切です。ここでは、オフィスレイアウトを成功させるためのポイントを6つ紹介します。

自社のイメージやコンセプトを反映させる

オフィスレイアウトを考える際は、自社のイメージやコンセプトを反映させると良いでしょう。たとえば、オフィスの内装や家具、エントランスなどに自社のコーポレートカラーを取り入れることで、社内外に対して企業のブランドやアイデンティティを視覚的に伝えることができます。

また、コンセプトを設けると、オフィスレイアウトの方向性が明確になります。「自由な働き方」をコンセプトとしている企業であれば、フリーアドレス型の配置にしたりオフィス内にカフェスペースを設けたりするのが効果的です。「個々の集中環境を重視」がコンセプトなら、ブース型の配置や静音エリアの確保が必要になります。自社のイメージやコンセプトに合わせてレイアウトを設計することで、ブランディングとデザインの統一を実現できます。

自社のスタイルに合ったデスクを選ぶ

デスクは家具の中でもオフィスレイアウトや業務の効率性に大きな影響を与えるアイテムです。デスクにはさまざまな種類があり、特徴もそれぞれ異なるため、自社の働き方や業務内容に合わせて選ぶと良いでしょう。

一般的なデスクの種類として、以下の4つを紹介します。

| デスクの種類 | 特徴 |

| 単体デスク | ・1人1台割り当てるため、基本的に個々の作業スペースとして利用される。

・レイアウト変更の際には1台単位で移動が可能で、自由に使いやすい。 |

| 大型ロングデスク | ・複数人で利用する長い形状のデスクで、座席数を調整できるため、人数増減に対応しやすい。 |

| キャスター付きデスク | ・キャスターが付いているため、簡単に移動しやすい。

・ミーティング用テーブルとしても使いやすく、さまざまな用途に対応可能。 |

| 昇降式デスク | ・天板の高さを調節できるため、立ち仕事にも座り仕事にも対応可能。

・従業員の働きやすさや身長に合わせて最適な作業環境を構築できる。 |

また、デスクを長く使うためには、機能性やデザインだけでなく耐久性を重視することも大切です。

ワークスペースを確保する

ワークスペースとは、1人あたりのデスク上の作業スペースのことです。業務を効率的に進めるには、適切なスペースを確保する必要があります。ワークスペースの目安は職種や業務内容によって異なるため、以下を参考に最適なワークスペースを設定しましょう。

| 職種 | 幅 | 奥行き |

| 営業職 | 1000mm~ | 600mm~700mm |

| 内勤職・事務職 | 1200mm~1400mm | 600mm~700mm |

| 技術職 | 1600mm~ | 700mm~800mm |

営業職のように外出が多い職種の場合、比較的コンパクトなワークスペースでも問題ありません。一方、オフィス内でのパソコン作業が多く、複数のモニターを使う場合、ワークスペースが広いほうが作業しやすくなります。特に専門職や技術職は多くの資料や部材を扱うので、作業性向上のために十分なワークスペースを確保しておく必要があります。

従業員の目線でレイアウトを考える

オフィスレイアウトは機能性やデザイン性を重視するだけでなく、従業員の目線で考えることも大切です。たとえば、「個人で集中して業務に取り組みたい場合は、個人のブース席がある」「チームでアイデアを出し合いたいときは、カジュアルなミーティングスペースがある」「リフレッシュできるカフェスペースがある」など、業務内容や目的に合わせて選べるようにバラエティ豊かなスペースを設けることで、従業員は快適に業務を遂行しやすくなります。

また、リラックスできる色を取り入れるのも効果的です。オフィス内に植物を配置することで、ストレス軽減や眼精疲労の緩和といった効果が期待できるでしょう。従業員にとって働きやすいオフィス環境をつくるためにも、ヒアリングやアンケートを行い、オフィスレイアウトに従業員の意見を反映させるのがおすすめです。

将来的な拡張性も視野に入れる

オフィスレイアウトを設計する際は、今抱えている課題に対応するだけでなく、数年後の成長や変化を見据えることも重要です。企業が成長すれば、将来的に従業員数が増えたり、部署編成が変わったりすることが想定されます。組織が変わるたびにレイアウトを大幅に変更すると、手間もコストもかさんでしまいます。大掛かりな再工事を避けるためにも、将来の拡張性を視野に入れながら、柔軟にレイアウトを考えると良いでしょう。

業者にサポートを依頼する

簡単なレイアウト変更であれば社内の人間だけで考えることもできますが、大規模なレイアウト変更の場合、社内だけで進めると予期せぬトラブルや不具合が生じる可能性があります。レイアウト変更に失敗してしまった場合、もう一度レイアウトを作成し直すのは手間やコストがかかり非効率です。オフィスレイアウトは企業のブランディングや社内の生産性にも関わる重要な要素なので、失敗すると生産性や業務効率の低下を招くおそれもあります。このようなリスクを避け、新しいオフィスづくりを成功させるためにも、実績が豊富な業者のサポートを受けると良いでしょう。

オフィス移転が有効なケースとは?

オフィスの課題を解決する際、まず検討するのはレイアウト改善です。しかし、大幅なレイアウト変更を実施するには、現オフィスだと限界というケースもあるでしょう。現オフィスでは解決が難しい場合、オフィス移転が有効です。ここでは、オフィス移転が有効なケースを3つ紹介します。

従業員数の増加でスペースが手狭になった場合

従業員数が増えると、デスク不足や会議室不足などの問題が発生しやすくなります。限られたスペースにデスクを無理やり詰め込むと、従業員がストレスを感じ、業務効率や生産性の低下につながるおそれがあります。スペースが手狭になり、現オフィスのレイアウト変更で対応が難しい場合は、広いオフィスへの移転が有効です。なお、同じビル内で空きフロアがある場合、増床という選択肢も検討できます。

働き方の変化に対応できなくなった場合

近年では、多様な働き方に対応する企業が増えてきました。テレワークやフリーアドレスの導入などによってオフィスの使い方が変化する場合、従来のオフィスでは余剰なスペースが発生したり、コラボレーションエリアが不足したりといった課題が生まれやすくなります。このようなケースでは、オフィス移転が有効です。移転することで、新しい働き方に対応したオフィスへの刷新が可能になります。

企業のイメージを刷新したい場合

事業拡大や新ブランドの立ち上げなど企業のイメージを刷新したい場合は、現オフィスでレイアウト改善を行うよりもオフィスを移転するほうが有効です。立地や内装のデザインは、企業のイメージに大きな影響を与えます。新オフィスの立地やデザインにこだわることで、採用力アップや企業のブランドイメージ向上につながるといったメリットもあります。

レイアウト改善かオフィス移転か迷ったらプロに相談するのがおすすめ

オフィスの課題を解決する方法として、レイアウト改善をすべきかオフィス移転をすべきか迷ったら、プロの業者に相談するのがおすすめです。プロの知見を活用することで、解決策の具体的な方向性が明確になります。業者によって対応範囲は異なるため、レイアウト作成やオフィス移転の実績がある業者を選ぶと良いでしょう。

また、オフィスを移転する場合、居抜き物件へ移転する方法もあります。居抜き物件は、前テナントの内装や設備をそのまま引き継ぐのが特徴です。自社のニーズに合ったレイアウトの物件を選ぶ必要がありますが、希望に合う物件が見つかれば、内装工事費用や工事にかかる時間を抑えて移転できるメリットもあります。オフィス移転を検討する際は、居抜き物件への移転も選択肢の一つに入れてみてください。

まとめ

オフィスレイアウトを変更する際は、目的やコンセプトを明確にしたうえで、計画を進めることが大切です。オフィスレイアウトを最適化すれば、業務効率や生産性の向上が期待でき、組織全体に良い影響を与える可能性もあります。ただし、現オフィスでのレイアウト変更が難しい場合は、オフィス移転も検討しましょう。

つながるオフィスは、オフィス移転の実績が豊富です。オフィス移転に関する相談はもちろん、レイアウト作成や居抜き物件の紹介など幅広く対応しており、オフィス課題の解決に向けたサポートをいたします。物件の紹介からデザインまで一気通貫で実施しますので、オフィス移転やレイアウト設計を効率良く進められます。オフィス移転やレイアウト変更をご検討の際は、ぜひご相談ください。

CONTACT US CONTACT US

居抜きオフィス物件の

入居・募集なら

つながるオフィスへお任せください

居抜き物件を探す

居抜き物件を探す